「最近、お金の管理をすることが難しくなってきた」、「老後に財産管理ができるか不安」というお悩みを持たれる方もおられると思います。

今回は老後の対策としてよく挙げられる「家族信託」と「任意後見」を説明していきます。老後の財産管理について知りたい方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

目次

1 「家族信託」、「任意後見」とは?

1-1 「任意後見」とは?

1-2 「家族信託」とは?

2 「家族信託」と「任意後見」のどちらを利用すればいいの?

2-1 「任意後見」を利用するべきケース

2-2 「家族信託」を利用するべきケース

3 「家族信託」と「任意後見」の手続き

3-1 「任意後見」の手続き

3-2 「家族信託」の手続き

4 まとめ

1 「家族信託」、「任意後見」とは?

認知症対策として「家族信託」と「任意後見」という制度が挙げられますが、

「家族信託、任意後見とは何でしょうか?」という疑問を持つ方は少なくないと思います。以下では「家族信託」と「任意後見」という制度をそれぞれ簡単に説明していきます。

- 「任意後見」とは?

認知症等の理由で判断能力が不十分になってしまった方は、自分で財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、自分が相続人となる相続が発生し遺産分割の協議をしたりする必要があっても、認知症になってしまった後ではご自身で手続きをするなどといったことが非常に困難になります。

また、不必要な契約を締結したり、悪質商法の被害に遭った場合に自身で対応することも困難になります。このような判断能力が不十分になってしまった方を保護し、支援する制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度に分けることができます。法定後見制度には「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されています。3つの制度のうちいずれを利用できるかは本人の判断能力の程度に応じて決まります。

任意後見制度とは本人が判断能力を有するうちに、任意後見人となる人・任意後見人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めて、本人の判断能力が不十分になった後に、委任された事務を任意後見人が代わりに行う制度です。

1-2 「家族信託」とは?

信託とは、財産を、信頼する人に託し、自分又は他の人のために管理・運用してもらう制度です。多くの方が思い浮かべると思われるのが投資信託です。

投資信託は投資信託運用会社等が利用者から預かった金銭で有価証券(株など)や不動産などを運用しています。

これは、「商事信託」という種類の信託となります。

今回解説する家族信託は、自分の老後等に備えて所有している不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理等を任せる方法で、「民事信託」という種類の信託となります。投資信託などの「商事信託」とは全く違うのでご注意下さい。

2 「家族信託」と「任意後見」のどちらを利用すればいいの?

「老後の対策をしたいのですが、家族信託と任意後見のどちらの制度を利用すればいいですか?」というお悩みをお持ちの方もおられると思います。以下ではどのような場合に各制度を利用すべきかについて説明していきます。

- 「任意後見」を利用するべきケース

財産を管理する以外にも身上監護が必要な場合

身上監護とは,ご本人の生活や健康の維持,療養等に関する仕事をいいます。具体的には入院・施設の入所手続き等で食事の世話や実際の介護などは含みません。

家族信託は財産の管理が主な目的のため、入院・施設の入所の手続き等を代行することができません。近しい家族であれば、本人に代わって家族がそういった手続きをすることもありますが、少し遠い親族であれば難しいこともあるでしょう。そのため、しっかりとした身上監護が必要な場合は任意後見を利用することを検討しましょう。

頼れる家族・親族がいない、専門家に任せたいという場合

頼れる家族・親族がいない方は成年後見を利用することで入院・施設の入所の手続き等の代行を任意後見人に任せることができます。また家族・親族が忙しい場合に専門家にお任せしたい場合も任意後見が有効であると思われます。

2-2 「家族信託」を利用するべきケース

柔軟に財産管理を任せたい場合

家族信託は柔軟な財産管理が可能です。具体的には任意後見制度では、家庭裁判所への報告義務等があり、財産の積極的な活用や相続税対策が難しいですが家族信託は上記のような制限が少ないため柔軟な財産管理が行える場合があります。

ただし、柔軟に財産管理をするには有効な信託契約書を作成する必要があります。

第三者の関与がない

家族信託以外の認知症対策として利用される任意後見では任意後見監督人選任の申立てが必要となります。任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。また任意後見監督人は弁護士や司法書士などの第三者から選任されます。

そのため家族信託は任意後見と比べて第三者に関与されないという点でメリットがあるといえます。

3 「家族信託」と「任意後見」の手続き

上記の説明を見て頂いた方は「ほとんど同じではないのか?」と思われたかもしれませんが手続きは異なります。

以下の説明では家族信託・任意後見の手続き方法を解説します。

3-1 「任意後見」の手続き

任意後見契約書の作成

任意後見の制度を利用するには任意後見契約書を作成する必要があります。

任意後見契約を締結するには公正証書を作成しなければなりません。

公正証書は公証役場で作成します。公正証書を作成してもらう公証役場に制限はないので行きやすい公証役場で作成するといいでしょう。

任意後見契約書を作成するためには公証人との打ち合わせが必要です。

具体的には任意後見契約書の案を作成し、提出することです。

以下は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が使用している任意後見契約書の案です。

令和4年第 号委任契約及び任意後見契約公正証書(案) 本職は、委任者〇〇 ○○(以下「甲」という。)と受任者司法書士法人やなぎ総合法務事務所(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、本公正証書を作成する。本 旨第1 委任契約第1条(契約の趣旨)甲は、乙に対し、令和●年●月●日、甲の生活、財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。第2条(契約の発行) 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)は、甲が自らの心身や意思能力に衰えを感じるなど本委任契約が必要と判断するに至り、甲が乙に対し書面による本委任契約の開始の申し入れを乙が受領した時からその効力を生ずる。 以下略 第2 任意後見契約第1条(契約の趣旨)甲は乙に対し、令和●年●月●日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。以下略 |

任意後見契約書の案が採用されると公証役場での本人の意思確認と任意後見契約書に押印をします。その際の必要書類は以下のとおりです。

| 本人 | ・印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)・戸籍謄本または抄本・住民票 |

| 任意後見人となる人 | ・印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)・住民票 |

費用は公正証書作成手数料1契約につき1万1000円(証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(5500円)があり、1契約につき1万6500円となります。また、日当と交通費も必要となります。)、

法務局に納める収入印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,400円、書留郵便料(登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金ですが、その重量によって若干異なります。)、正本謄本の作成手数料は証書の枚数×250円となります。

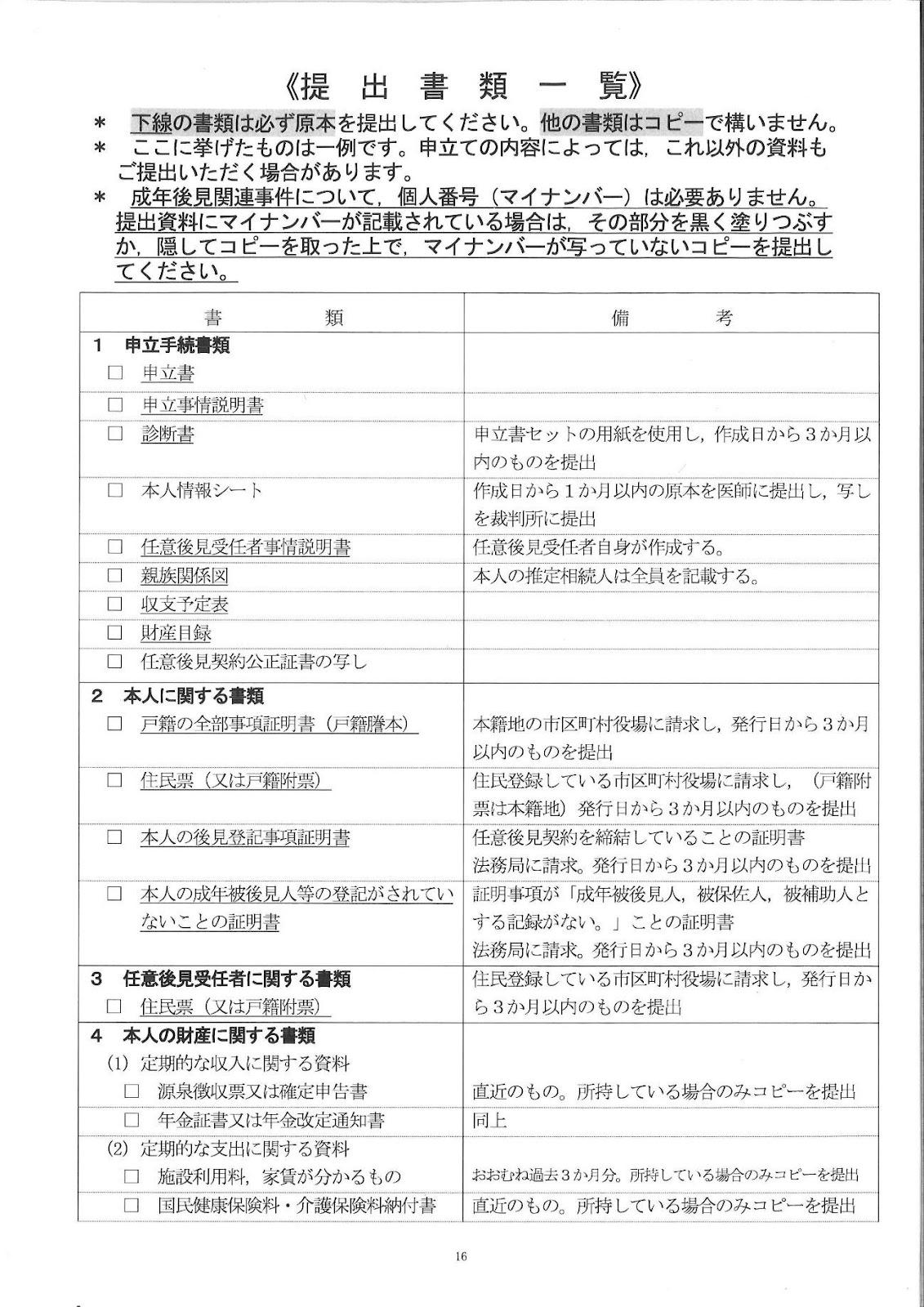

任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約書を作成しただけでは効力は発生しません。

ご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをする必要があります。

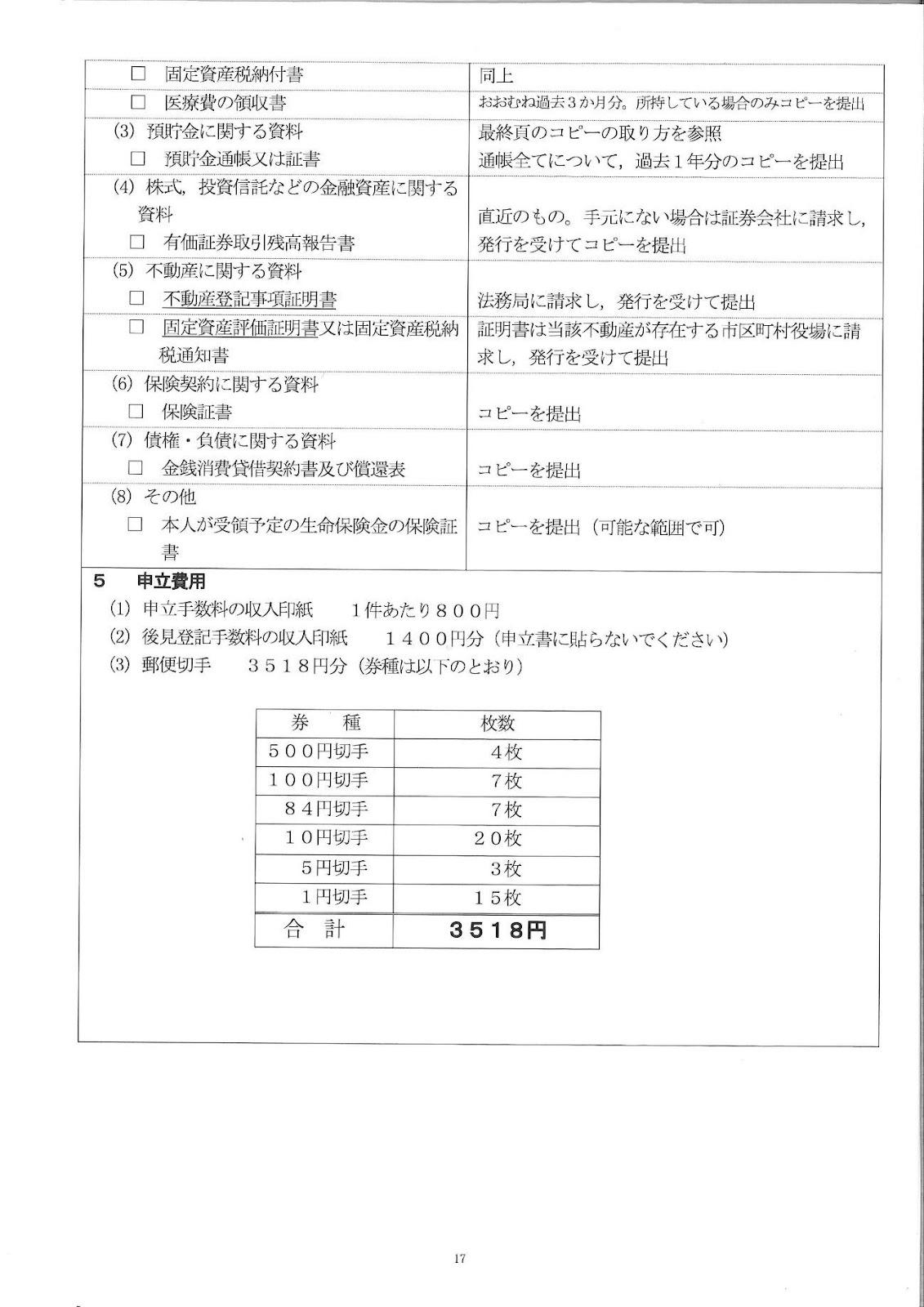

また申立ては本人の住民票上の住所地又は実際に生活してる居住地を管轄する家庭裁判所にする必要があります。必要な申請書等は裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/chiba/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000458.html)をご覧ください。必要書類の一覧は以下のとおりです。(裁判所が公開している表です。)

3-2 「家族信託」の手続き

信託契約書の作成

信託契約書の作成が必要です。任意後見とは違い必ず公正証書で作成する必要はありませんが、多くの信託銀行等で信託専用の口座を作成の際に公正証書で信託契約書を作成することを求めるため公正証書で作成する必要があります。なお、信託専用の口座を作成には注意が必要です。

公正証書で信託契約書を作成するためには公証人との打ち合わせが必要です。具体的には信託契約書の案を作成し、提出することです。以下は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が使用している信託契約書の案です。

令和4年第 号信託契約公正証書 本職は,当事者の嘱託により,令和 年 月日,下記の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し,本公正証書を作成する。本 旨委託者 ○○ ○○(以下「委託者」という。)と受託者 ○○ ○○(以下「受託者」といい,第6条により後継受託者が就任した場合は,当該受託者を指して「受託者」という。以後の後継受託者についても同様とする。)は,将来の委託者の意思能力の減退又は喪失にかかわりなく生活の基盤並びに快適で幸福な生活・福祉の確保等,本信託契約第1条の目的達成を祈念して以下のとおりの条項により,信託契約(以下「本信託契約」という。)を締結する。 以下略 |

なお、信託契約書の案が採用されると公証役場での本人の意思確認と信託契約書に押印をします。その際、印鑑登録証明書と実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書と認印または実印)、作成費用が必要です。

信託登記

信託財産に不動産がある場合は登記の申請が必要です。以下は信託登記の申請書です。

| 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転及び信託 原因 令和 年 月 日信託 権利者 大阪府○○市・・・ (信託登記申請人)○○ ○○ 義務者 大阪府○○市・・・ ○○ ○○ 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 信託目録に記録すべき情報 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証明書 会社法人等番号 令和 年 月 日申請 大阪法務局 御中 代理人 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号 司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員 柳 本 良 太 連絡先の電話番号 06-6643-8200 (会社法人等番号 1200-05-020857) 課税価格 金 円 土 地 金 円 建 物 金 円 登録免許税 合 計 金 円 移転分 登録免許税法7条1項1号により非課税 信託分 金 円 土 地 金 円 建 物 金 円 その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。 送付先 代理人事務所 事前通知による手続きを希望する 不動産の表示 |

上記の添付情報のうち登記原因証明情報と信託目録に記録すべき情報の記載例は以下のとおりです。

| 登記原因証明情報 1 登記申請情報の要項 (1)登記の目的 所有権移転及び信託 (2)登記の原因 令和 年 月 日信託 (3)当 事 者 受託者 (住所) (氏名) 委託者 (住所) (氏名) (4)不動産の表示 後記のとおり (5)信託目録に記録すべき情報 後記のとおり 2 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)委託者 と受託者 は、令和 年 月 日、本件不動産について後記信託目録に記載すべき情報のとおり管理又は処分を目的とする信託契約を締結した。 (2)よって、本件不動産の所有権は、同日信託を原因として委託者から受託者に移転した。 令和 年 月 日 大阪法務局 御中 上記の登記原因のとおり相違ありません。 受託者 (住所) (氏名) 委託者 (住所) (氏名) 不動産の表示 不動産番号 所 在 地 番 地 目 地 積 信託目録に記載すべき情報 1 委託者に関する事項 (住所) (氏名) 2 受託者に関する事項 (住所) (氏名) 3 受益者に関する事項 (住所) (氏名) 4 信託条項 (1)信託の目的 委託者は,財産の管理,運用し,又は処分することを目的として,委託者の財産を信託し,受託者はこれを受託した。 本信託契約の締結により,委託者及び受益者の意思能力が減退又は喪失した場合においても,円滑に委託者の所有不動産を管理・運用・処分し,受益者の快適な生活を維持することと将来の発展を願って信託されるものである。 受託者は,本信託契約の受託者として,委託者及び受益者の快適な生活を確保し,本信託契約を最大限に有効的に活用し,委託者及び受益者の身上監護に努め委託者及び受益者が心身共に健やかに過ごせる環境を整えることを旨として任に当たるものとする。 以下略 |

なお、住所証明情報は受託者(財産を預かって(信託されて)管理・運用する人)の住民票、印鑑証明書は委託者(財産を預ける(信託する)人)の印鑑登録証明書のことです。

4まとめ

以上が「家族信託」か「任意後見」についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

| 「家族信託」、「任意後見」とは? | ・任意後見制度とは本人が判断能力を有するうちに、任意後見人となる人・任意後見人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めて、本人の判断能力が不十分になった後に、委任された事務を任意後見人が代わりに行う制度・家族信託は、自分の老後等に備えて所有している不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理等を任せる方法 |

| 「家族信託」と「任意後見」のどちらを利用すればいいの? | ・「任意後見」を利用するべきケース財産を管理する以外にも身上監護が必要な場合頼れる家族・親族がいない、専門家に任せたいという場合・「家族信託」を利用するべきケース柔軟に財産管理を任せたい場合第三者の関与がない |

| 「家族信託」と「任意後見」の手続き | ・「任意後見」の手続き任意後見契約書の作成任意後見監督人選任の申立て・「家族信託」の手続き 信託契約書の作成 信託登記 |

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。

この記事の監修者

代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

・行政書士法人やなぎグループ 代表社員

・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

・桜ことのは日本語学院 代表理事

・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください

当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。

<相談場所>

・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)

・弊所東京事務所(アクセスはこちら)

・オンライン相談

<相談対応>

・平日9:00〜20:00

・土日祝も対応(10:00〜18:00)

・事前の予約で出張対応も可能

私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

お問い合わせ先

相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。

<お電話>

フリーダイヤル 0120-021-462

受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00

<メール>

受付時間 24時間受付中